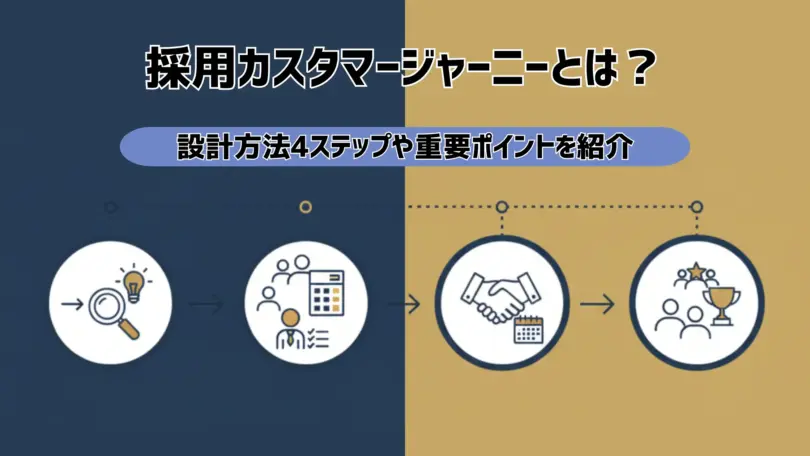

採用カスタマージャーニーとは?設計方法4ステップや重要ポイントを紹介

少子化や労働人口減少による採用難が進むなか、企業は候補者のニーズや行動を正確に把握し、競争力を高める必要があります。この手法を活用することで、候補者にとって魅力的な採用体験を提供し、企業のブランド力向上や優秀な人材の確保につながります。

そこで本記事では、採用カスタマージャーニーについて、基本概念や注目される理由、5つのフェーズの概要、設計方法の4ステップを詳しく紹介します。

目次

採用カスタマージャーニーとは

採用カスタマージャーニーとは、採用活動における候補者の行動や心理の流れを可視化し、候補者の視点で最適な採用プロセスを設計するためのフレームワークです。

マーケティングにおける「カスタマージャーニー」を採用活動に応用した考え方で、候補者が企業を認知してから応募、内定、入社、そして定着に至るまでの全体像を段階ごとに整理・分析します。

採用カスタマージャーニーが注目される背景

採用カスタマージャーニーが注目される背景を、3つ紹介します。

少子化や労働力人口減少による採用難易度の高まり

日本では少子化が進行し、働き手となる若年層の労働力人口が年々減少しています。この現象は特に新卒採用市場において顕著であり、企業は限られた優秀な人材を獲得するために激しい競争を強いられています。

さらに、採用難易度の高まりは地方企業や中小企業にとってより深刻な課題となっています。都市部や大手企業に候補者が集中する中、地方や中小企業は自社の魅力を効果的に発信しなければ、応募者の確保すら難しい状況です。このような環境下で、候補者に寄り添った採用カスタマージャーニーの設計が、企業にとって欠かせない取り組みとなっています。

候補者中心の採用活動へのシフト

インターネットやSNSの普及により、候補者が企業について情報を収集する手段が多様化しています。加えて、採用市場では求職者優位の売り手市場が継続しています。その結果、候補者は採用活動においてより主体的に動き、自分に合った企業を選ぶ傾向が強まっています。

企業の公式サイトや口コミサイト、社員のSNS投稿など、あらゆる情報が候補者の判断材料となり、採用活動はもはや「企業主体」では成り立たなくなっています。

こうした背景から、企業は候補者目線での情報発信や選考プロセスの見直しを迫られています。採用カスタマージャーニーは、候補者が企業との接触を通じてどのように感じ、行動するかを可視化し、候補者のニーズに応える採用活動を実現するための重要なフレームワークとして注目されています。

採用市場での競争力を高められるため

採用カスタマージャーニーを活用することで、候補者が企業に魅力を感じるポイントを戦略的に設計し、応募から入社に至るまでの体験を最適化できます。例えば、候補者が応募を検討する際に重要視する情報をタイミングよく提供することで、候補者の意思決定を後押しすることなどが可能です。

さらに、良質な採用体験を提供することは、企業のブランド価値を高める効果もあります。採用プロセスにおいてポジティブな印象を持った候補者は、たとえ入社に至らなかった場合でも、企業に対する良い口コミを広める可能性があります。

このように良好な採用カスタマージャーニーの積み重ねが、結果的に採用市場での競争力を強化する要因となるため、ますます注目されているのです。

採用カスタマージャーニーの5フェーズ

採用カスタマージャーニーは、5つのフェーズで構成されます。以下でそれぞれを詳しく紹介します。

認知フェーズ:候補者が会社を知る段階

認知フェーズでは、候補者が企業や求人情報を初めて知るきっかけが作られます。このフェーズでは、自社のブランドや魅力を候補者に伝えることが重要です。

例えば、企業の公式webサイトやSNS、求人サイトへの掲載、大学での説明会、キャリアイベントへの参加などが効果的なタッチポイントとなります。その他、オウンドメディアやPR記事を活用し、自社のビジョンや働き方をアピールすることによっても、候補者に興味を持たせることが可能です。

特に少子化や採用難が進むなかでは、多くの候補者に認知してもらうだけでなく、自社の独自性を明確に示すことが差別化の鍵となります。

興味・関心フェーズ:候補者が応募を検討する段階

興味・関心フェーズは、候補者が企業について詳しく調べ、応募を前向きに考え始める段階です。このフェーズでは、候補者の関心を引き続けるための具体的な情報提供が求められます。

具体的には、キャリアサイトや社員のインタビュー動画、企業文化や業務内容を紹介するブログ記事などが有効です。また、口コミサイトやSNSでの社員の声も候補者にとって貴重な判断材料となるため、積極的な情報発信が必要です。

このフェーズで特に大切なのは、企業の魅力を候補者の価値観に合ったかたちで伝えることです。例えば、ワークライフバランスやキャリアアップの支援体制など、候補者が求める条件をしっかりと提示することで、興味を持続させましょう。

応募・選考フェーズ:候補者が行動を起こす段階

応募・選考フェーズは、候補者が企業に応募し、実際に選考プロセスを経験する段階です。このフェーズでは、スムーズでストレスの少ない応募・選考体験の提供が不可欠です。

まず、応募フォームやエントリーシートが簡単かつ直感的に入力・提出できることが求められます。入力および提出時のストレスは、応募を断念するリスクを高めてしまうためです。その後の選考スケジュール管理や連絡の迅速さも、候補者にとって大きな評価ポイントとなります。

さらに、面接官や選考担当者の態度や対応が候補者の印象を左右します。候補者に対して丁寧かつ好感をもてる対応を行うことで、企業への好感度を高められます。

このフェーズで候補者が不快感を抱くと、その後のフェーズへの移行が難しくなるため、十分な配慮が必要です。

内定・入社フェーズ:候補者が最終的に決断する段階

内定・入社フェーズは、候補者が内定を受け取り、入社を決断する段階です。このフェーズでは、内定通知後から入社までのフォローアップが重要な役割を果たします。

例えば、内定者向けの説明会や懇親会を通じて、企業の魅力を再確認してもらう機会を提供することが有効です。また、入社までの期間中に定期的にコミュニケーションを取ることで、候補者の不安を解消し、他社への転職意欲を抑えることができます。

内定辞退を防ぐためには、内定者一人ひとりに合わせたアプローチも必要です。例えば、キャリアプランや入社後のサポート体制について具体的に説明し、候補者が企業で働くイメージを持ちやすくするとより効果的です。

継続フェーズ:入社後に定着・活躍する段階

継続フェーズでは、実際に入社した後に社員として定着し、活躍するためのフェーズです。この段階は採用活動の最終段階であると同時に、次の採用活動の基盤を作る重要なステップでもあります。

具体的には、オンボーディングプログラムを通じて新入社員がスムーズに職場環境に適応できるよう支援することが求められます。また、定期的な面談やスキルアップ研修を提供し、社員の成長を促すことで、モチベーションを維持します。

このフェーズで社員の満足度が高まると、離職率が低下するだけでなく、既存社員がリファラル採用を通じて新たな人材を紹介するなど、採用活動に良い循環をもたらすでしょう。

採用カスタマージャーニーの設計方法4ステップ

採用カスタマージャーニーの設計方法を、4ステップで紹介します。

ステップ1:候補者のペルソナを作成する

採用カスタマージャーニーを設計するための第一歩は、候補者のペルソナを明確にすることです。ペルソナとは、理想的な候補者像を具体化した架空の人物モデルであり、候補者の属性や価値観、行動特性などを詳細に定義します。

例えば、求めるスキルや経験だけでなく、候補者が重視するキャリアパスや労働条件、情報収集の手段なども設定します。

新卒採用であれば「安定性を重視しつつも自己成長の機会を求める大学生」といった人物像、中途採用であれば「即戦力として専門知識を活かしたいが、ワークライフバランスも重視するプロフェッショナル」といったイメージを具体的に構築することが大切です。

ペルソナを作成することで、採用プロセス全体で候補者に合わせた施策を考える土台ができ、候補者との接点をより効果的に設計できます。

ステップ2:各フェーズのタッチポイントを洗い出す

候補者が自社を知り、応募し、入社に至るまでの各フェーズで、どのようなタッチポイントがあるかを洗い出します。タッチポイントとは、候補者が企業と接する具体的な場面や手段を指します。

■各フェーズの主なタッチポイント

- 認知フェーズ:

求人サイト、SNS広告、企業のウェブサイト、キャリアイベントなど - 興味・関心フェーズ:

社員インタビュー動画、企業の口コミサイト、オウンドメディアの記事など - 選考フェーズ:

応募フォーム、面接、フィードバックのやり取りなど - 内定・入社フェーズ:

内定通知、内定者向け説明会、懇親会、入社前研修・課題、入社式など - 継続フェーズ:

新入社員研修、歓迎会、オンボーディングなど

ステップ3:各フェーズごとの候補者の心理面を分析する

次に各フェーズで候補者がどのような行動を取り、何を考えているのかを具体的に分析します。候補者がどの情報を求め、どのような不安や期待を抱えているかを理解することで、効果的なアプローチが可能となります。

■各フェーズにおける候補者の心理面の分析視点

- 認知フェーズ:

「どのような企業に興味を持つか」「どの媒体を利用して情報収集をしているか」など - 興味・関心フェーズ:

「応募に向けてどんな情報を深く知りたいか」「競合他社と比較するポイントは何か」など - 選考フェーズ:

「面接で何を期待しているか」「面接官の何を見ているか」「企業からの合否連絡はいつが適切か」など - 内定・入社フェーズ:

「各社の内定が出揃うのはいつか」「どのようなフォローがあれば内定を受託したいと思うか」など - 継続フェーズ:

「入社直後の不安は何か」「早期離職を考えるとしたら要因は何か」など

心理面の理解は、候補者とのコミュニケーションにおいても大きな影響を与えます。候補者が抱える不安や疑問を解消する施策を導入することで、選考プロセス全体をポジティブな体験にできるでしょう。

ステップ4:具体的な施策に落とし込む

最後に、ペルソナやタッチポイント、行動・心理分析を基に、具体的な採用施策を設計します。これには、情報発信、選考プロセス、コミュニケーション手段など、さまざまな要素が含まれます。

■各フェーズにおける施策例

- 認知フェーズ:

合同企業説明会への参加、SNS広告を用いたターゲット層へのリーチなど - 興味・関心フェーズ:

候補者の疑問に答えるFAQページ、企業文化をアピールする動画コンテンツなど - 選考フェーズ:

オンライン面接導入による利便性の向上、面接官研修の実施など - 内定・入社フェーズ:

内定者向け個人面談の実施、チャットツールを用いた内定者同士のコミュニケーション促進など - 継続フェーズ:

メンター制度の導入、OJT制度の整備など

なお施策を実行する際には、候補者体験を定期的に評価し、改善点を反映することも重要です。これにより、採用プロセス全体を持続的に最適化し、候補者と企業双方にとって価値のあるジャーニーを実現できます。

採用カスタマージャーニーの設計・運用時の重要ポイント

採用カスタマージャーニーの設計・運用時の重要ポイントを、3つ紹介します。

データ分析を用いて現状の課題を把握する

採用カスタマージャーニーを設計・運用する上で、まず重要なのは「現状の課題を明確にすること」です。そのためには、データ分析が欠かせません。

具体的には、応募数や選考通過率、内定辞退率、入社後の定着率といった採用プロセスの各段階でのデータを収集・可視化し、ボトルネックを特定します。例えば、応募数は多いのに面接への進出率が低い場合、求人広告のターゲット設定や内容に問題がある可能性があります。

こうしたデータ収集と分析をもとに、候補者の行動や心理を深く理解し、具体的な改善策を立案することが重要です。また、定期的なデータ分析を通じて、施策の効果を測定し、柔軟に戦略を見直すことも可能です。

部門間の連携を強化する

採用活動は人事部門だけで完結するものではありません。候補者にとって魅力的な採用カスタマージャーニーを提供するためには、経営陣や現場部門、マーケティング部門との連携が不可欠です。

例えば、現場部門の社員が採用プロセスに積極的に関与し、候補者に具体的な仕事の内容やチームの雰囲気を伝えることで、候補者の安心感や興味を引き出すことができます。自社の説明会に現場社員も登壇してもらい、業務上の体験談を語ってもらうのも良いでしょう。

また、マーケティング部門と協力して、ブランドイメージを効果的に発信する取り組みも効果的です。

そして部門間の円滑な連携を実現するためには、共通のゴールを設定し、定期的な情報共有の場を設けるのもポイントです。

デジタルツールを活用する

採用カスタマージャーニーを効率的かつ効果的に運用するためには、デジタルツールの活用が鍵となります。採用管理システム(ATS)や顧客関係管理システム(CRM)を導入すれば、候補者情報の一元管理やコミュニケーションの効率化を図れます。

また、SNSや採用専用のチャットボットを活用すると、候補者との接点を増やし、スムーズな情報提供を実現できます。さらに、データ分析ツールを活用すれば、候補者の行動データを基にした効果的な施策を打ち出すことも可能になるでしょう。

ただし、ツール導入時には現場のニーズを正確に把握し、システムの選定や導入後の運用体制を整えることが欠かせません。

まとめ

採用カスタマージャーニーは、採用活動における候補者の行動や心理を分析し、最適なプロセスを設計するための重要なフレームワークです。

少子化や求職者優位の市場が続く現代において、候補者目線の採用活動は企業の競争力を高める鍵となります。認知、興味、応募、内定、継続という5つのフェーズを意識し、それぞれの段階で効果的な施策を講じることで、候補者体験の向上と採用成功率のアップが期待できます。

さらに、ペルソナ作成やタッチポイントの特定、カスタマージャーニーマップの作成を通じて、具体的かつ実践的な設計を行うことが重要です。採用カスタマージャーニーを正しく活用し、企業と候補者の双方にとって満足度の高い採用活動を目指しましょう。

また弊社はダイレクトリクルーティング支援企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いて、自社が求める人材の採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。

良好な採用カスタマージャーニーを実現しつつ、最短かつ高いコストパフォーマンスで求める人材を獲得したいとお考えの方は、ぜひ以下の「問い合わせフォーム:無料」から気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を

開催しています

竹村 朋晃

著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)

株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO

▶︎ LinkedInプロフィールを見る

2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。

関連記事