ダイレクトソーシングとは?成功の必須要素や失敗要因を専門企業が解説

こんにちは。株式会社ダイレクトソーシングの竹村です。

今回は、そもそも「ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング)」とは何か?についてお話します。

ダイレクトソーシングとは、企業の担当者が自ら候補者を検索して直接メールを送り、採用につなげる採用手法のことです。

求職者優位の売り手市場が続くなか、自社が欲しい人材に直接アプローチできるダイレクトソーシングに注目が集まっています。

ただ一方で、次のように考えている方も多いのではないでしょうか。

「ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングは何が違うのか」

「ダイレクトソーシングのメリット・デメリットを理解した上で検討したい」

「ダイレクトソーシングの成功要因と失敗要因を知りたい」

そこで本記事では、ダイレクトソーシングについて、定義や類似用語との違い、メリット・デメリット、成功に欠かせない必須要素3つ、失敗する本当の原因について解説します。

なお弊社「株式会社ダイレクトソーシング」は社名の通り、過去50万件・全40媒体以上のソーシングデータを用いてスカウト成功までの最短ルートを各社に提案する専門企業です。

過去の支援実績に基づいた内容ですので、ぜひ参考にしてください。

目次

ダイレクトソーシングとは

ダイレクトソーシングとは、「企業の担当者が自ら候補者を検索して直接メールを送り、採用につなげる採用手法」のことを指します。

ダイレクトリクルーティングやスカウト採用と同じ意味と理解して差し支えありません。

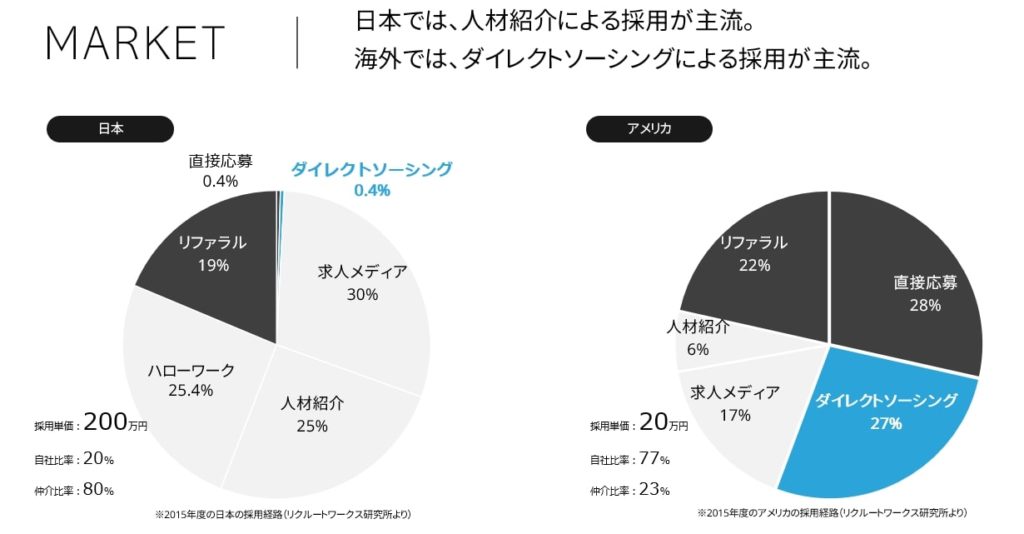

日本では、キャリア採用というと、リクナビNEXTやマイナビ転職などの「求人メディア」や、リクルートキャリアやDODA人材紹介サービスなどの「人材紹介」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

実際、企業のキャリア採用のほとんどが求人メディアと人材紹介を利用しています。

一方、アメリカでは、求人メディアや人材紹介は採用経路の2割程度で、候補者からの「自主応募」「リファーラル採用(アルムナイ)」「ダイレクトソーシング」の3つで8割を占めています。

採用単価も日本の10分の1程度といわれています。

こうした背景もあり「ダイレクトソーシング」は新たな採用手法として注目を集め、実施を開始する企業が増えてきています。

採用経路に関する日本とアメリカの比較

ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングの違い

ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングに違いはありません。同義と考えて差し支えないでしょう。

以下は、厳密に考えた場合の違いですので、参考までにご覧ください。

語源から考えると、ダイレクトソーシング(Direct Sourcing)の「Soucing」には調達や確保という意味があります。

したがって、ダイレクトソーシングのプロセスである「人材発掘(検索)→スカウト送付→面談・面接」の中で、「人材発掘」の部分が「ダイレクトソーシング」、対して「ダイレクト採用のプロセス全体」が「ダイレクトリクルーティング」と理解できます。

ただ先述の通り厳密には使い分けはされておらず、「ダイレクトリクルーティング=ダイレクトソーシング」と認識されているのが一般的です。

また、ダイレクトソーシングという表現はLinkedIn(リンクトイン)、ダイレクトリクルーティングという表現はBizreach(ビズリーチ)が、それぞれ使い始めました。

ダイレクトソーシングと従来の採用手法との違い

ダイレクトソーシングと従来の採用手法との違いは、一言で表現すると「攻めか守りか」です。

一般的に、ダイレクトソーシングは「攻めの採用」、従来の求人メディアや人材紹介などは「受け身の採用」といわれています。

求人メディアでは、そもそも候補者からの応募がなければ採用につながりません。

人材紹介では、エージェントからの紹介がなければ応募がありません。

そのため、企業の知名度が低かったり、ポジションの魅力がなかったり、給与レンジが低い場合、多数の応募は見込めず、人材紹介エージェントからの積極的な紹介も見込めません。

そのため、急きょ必要となったポジションをすぐに充足させるのは至難の業です。

採用計画を立てても他社任せになる部分が多く、自らコントロールすることはできません。

さらに、将来の採用に向けた人材をプールすることもできないため、ポジションオープンのたびに、1から採用をスタートする必要がある点も問題です。

こうした課題を解決するために登場したのが「ダイレクトソーシング」なのです。

- ダイレクトソーシング:攻めの採用

企業がマッチした候補者に直接アプローチを行う - 人材紹介会社や求人媒体など:守りの採用

マッチした候補者が来るまで待つ

ダイレクトソーシングのメリット

ダイレクトソーシングのメリットを解説いたします。

採用をコントロールできる

まずメリットとして大きく挙げられるのが、他社に依存することなく、採用を自社でコントロール出来ることです。

急きょ人員補充が必要なポジションが発生した際に、能動的かつ迅速に採用活動を進めることが可能です。

具体的には、求人要件にマッチした候補者を人材データベースの中から見つけ出し、自らメールを送り、採用につなげます。

また、メールを送り続ければ「メールを送ったら何%で返信が来るか」などのデータが蓄積されるため、各プロセスのボトルネックを把握して改善を図れます。

例えば「1,000通送れば、100人と面談して、10人採用できる」などのデータを得られれば、採用計画を充足させるためには「どのくらいの工数が必要か」までを明らかにできるのです。

コスト削減を期待できる

人材紹介とは異なり、一般的なダイレクトソーシングの場合は成果報酬が発生しないため、採用人数が増えれば一人当たりのコストは大きく下がります。

ただし、サービスによっては、成果報酬が発生するケースもありますので注意が必要です。

マッチ度が高い人材の採用につながる

自社が必要とするスキル・経験から候補者を選定してスカウトするため、マッチ度の高い人材の採用につながりやすいといえます。

他の媒体では出会うことのできない層の候補者へアプローチできる点も魅力です。

退職率の低下につながる

自らスカウトし、カジュアル面談などで双方の理解を深めて納得した上で応募へ進むため、入社後に「話が違う」「文化があわない」等のミスマッチを回避でき、退職率の低下につながります。

人材プールを構築できる

人材紹介などを利用した場合、企業と候補者の直接的なつながりを構築することはできません。

一方でダイレクトソーシングでは「今は転職タイミングではない」といった候補者であっても直接的なつながりを得て、将来の採用に向けた人材プールを構築できるのです。

企業の長期的な採用力向上を図れます。

ダイレクトソーシングのデメリット

ダイレクトソーシングのデメリットを紹介します。

工数がかかりがち

各メディア(ビズリーチ、Wantedly、LinkedIn等)にログインして、要件にあった候補者を選定してメッセージを送付。

返事があれば、返信対応、日程調整、カジュアル面談を実施。こういった工程を日々こなす必要があります。

日々の業務で手一杯の場合は、負担過多にならないよう運用に工夫が求められます。

即時対応が求められる

ダイレクトソーシングでは、候補者の温度が冷めないうちにリアルタイムで返信し、できるだけ早く面談をセットアップする必要があります。

具体的には、返信があってから内定までのプロセスを最長でも1ヶ月で終わらせることを推奨します。

ただ、実際は現場面談との日程調整等に時間を要して、候補者の温度が低下してしまい、採用につながらないケースも散見されるのが実情です。

フォローを自社で行う必要がある

人材紹介では候補者のフォローやプッシュを先方の担当者が行ってくれますが、ダイレクトソーシングでは人事が自ら候補者フォローをしなければなりません。

ただ、フォローにまで手が回らず候補者を逃がしてしまうケースも起こりがちです。

現場との採用要件すり合わせの難度が高い

ダイレクトソーシングでは巨大な人材データベースの中から自社に合った人材を探す必要があります。

そのため、現場と採用要件をすり合わせる際には、経験やスキルを詳細にヒヤリングしなければならず、同水準の知識が求められます。

認知度向上策を講じる必要がある

ダイレクトソーシングサービスによっては、企業の認知度が低い場合でも返信率が高いものもあります。

ただ、やはり認知度を高めなければ、高い返信率は望めません。

必要に応じて、社員紹介ページの充実や企業文化の発信、オウンドメディアの構築といった施策を講じる必要があります。

ダイレクトソーシングの成功に必須となる3要素

ダイレクトソーシングの成功に必須となる要素は以下の3つです。

- ソーシングの質

- メール返信率

- 面談の質

求人要件にマッチした候補者を見つけ出す技術力

候補者の心をギュッとつかむライティングの技術力

候補者に「ぜひこの会社で働きたい」と思わせる営業力

特に「3.面談の質」は重要です。

例えば人材紹介では、エージェントが企業の魅力を伝え、候補者視点で転職意欲を引き出し、面接でのポイントを伝え、採用までのプロセスを丁寧にアシストしてくれます。

しかし「ダイレクトソーシング」では、自社の担当者が「候補者の立場や心情」を理解して内定承諾までをアシストしなければならないのです。

少なくとも、評価する立場として振る舞ってはいけません。

それにもかかわらず、多くの企業では「転職への熱意を感じない」や「志望動機が弱い」などで評価しがちです。

新卒採用とは異なり、キャリア採用では「スキルがマッチするか否か」で評価します。

採用か見送りかは、スキルマッチの観点で候補者と同じ目線に立って採用プロセスを進めるべきといえるでしょう。

ダイレクトソーシングが失敗する本当の原因

ダイレクトソーシング支援に特化した弊社の経験上、失敗している企業の8割以上は同じ原因を抱えています。

それは「そもそもスカウトメールを送っていない」ということです。

これがダイレクトソーシングが失敗する本当の理由です。

にわかには信じがたいですが「年間契約して、メール通数を購入して、そのまま放置し解約」というパターンが非常に多くみられます。

実際多くの企業の方に、過去のダイレクトソーシングがなぜ上手くいかなかったかの原因をヒアリングすると、「そもそも送っていないので、上手くいくかどうかすらわからなかった」と回答します。

また、時折「ダイレクトソーシングを実施して、成功している事例としてベンチャーが多いのはなぜですか?」といった質問を受けることがあります。

その理由は、「ベンチャー企業は限られた予算内で契約しているため、費用対効果を得るために頑張って送っているから」に過ぎないのです。

すごく面白い、ダイレクトソーシングの世界を体験してみよう!

ダイレクトソーシングに可能性を少しでも感じている場合は、まずは体験してみることが最も効率的かつ効果的です。

実際にLinkedInをはじめとする様々なダイレクトメディアをさわってみることをお勧めします。

各社の営業担当者とあって、実際の画面を触らせてもらえば、さらにイメージが具体化するでしょう。

また、ダイレクトソーシングは「面白い」です。

「自分の会社にあった方は誰かな」と考えながら人材データベースで人を探していくと、だんだんと自社の人材要件も整理されてきます。

どういった会社が自社にあうか、など具体的なペルソナが頭の中でイメージされてきます。

そして「この人にぜひ会いたい!」と思えば声をかけて面接に進み、入社した時の喜びは他には代えられません。

採用担当者の仕事の喜びは、自ら発見した候補者が入社し、会社で大活躍することではないでしょうか。こうした仕事の本質を体験できる採用手法としても、ぜひ「ダイレクトソーシング」の導入をお勧めします。

ダイレクトソーシングサービスについて、どういったものがあるのか気になる方は、ぜひ以下からダウンロードしてください。

弊社では、さまざまなダイレクト採用メディアの比較検討導入・運用支援を行う事業を専門としています。

以下資料では、各メディアの特徴などをPDFにてまとめておりますので、興味がある方は以下からダウンロードしてください。

まとめ

ダイレクトソーシングとは、企業の担当者が自ら候補者を検索して直接メールを送り、採用につなげる採用手法のことです。

アメリカでは先行して普及しており、日本においても求職者優位の売り手市場のなか、新たな採用手法として注目を集めています。また、ダイレクトリクルーティングやスカウト採用と同じ意味と理解して問題ありません。

ダイレクトソーシングのメリットは「採用をコントロールできる」「コスト削減を期待できる」「マッチ度が高い人材の採用につながる」などの5つです。

対してデメリットは「工数がかかりがち」「即時対応が求められる」「フォローを自社で行う必要がある」など5つを挙げました。

導入検討やデメリットへの対策にお役立てください。

また、ダイレクトソーシングの成功に必須となる要素は「ソーシングの質」「メール返信率」「面談の質」の3つです。

とくに「面談の質」は成否を左右します。

面談においては、候補者目線を心がけつつ、自社とのマッチ度の見極めに注力しましょう。

反対にダイレクトソーシングが失敗してしまう原因の8割以上は「そもそもスカウトメールを送信していないため」です。

ダイレクトソーシングは、低コストで始められるため体験してみることをおすすめします。実際に一連の流れを体験することで、採用効率の良さや採用の本質的な面白さも実感できます。ま

ずは上記から無料ダウンロードできる「ダイレクト採用メディアの比較資料」を、ぜひご覧ください。

もし「ダイレクトソーシングに関心はあるが、何からはじめるべきか分からない」「まずは相談してみたい」といった場合は、専門企業である弊社へ気軽にお問い合わせください。

45分の気軽な相談会を

開催しています

竹村 朋晃

著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)

株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO

▶︎ LinkedInプロフィールを見る

2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。

関連記事