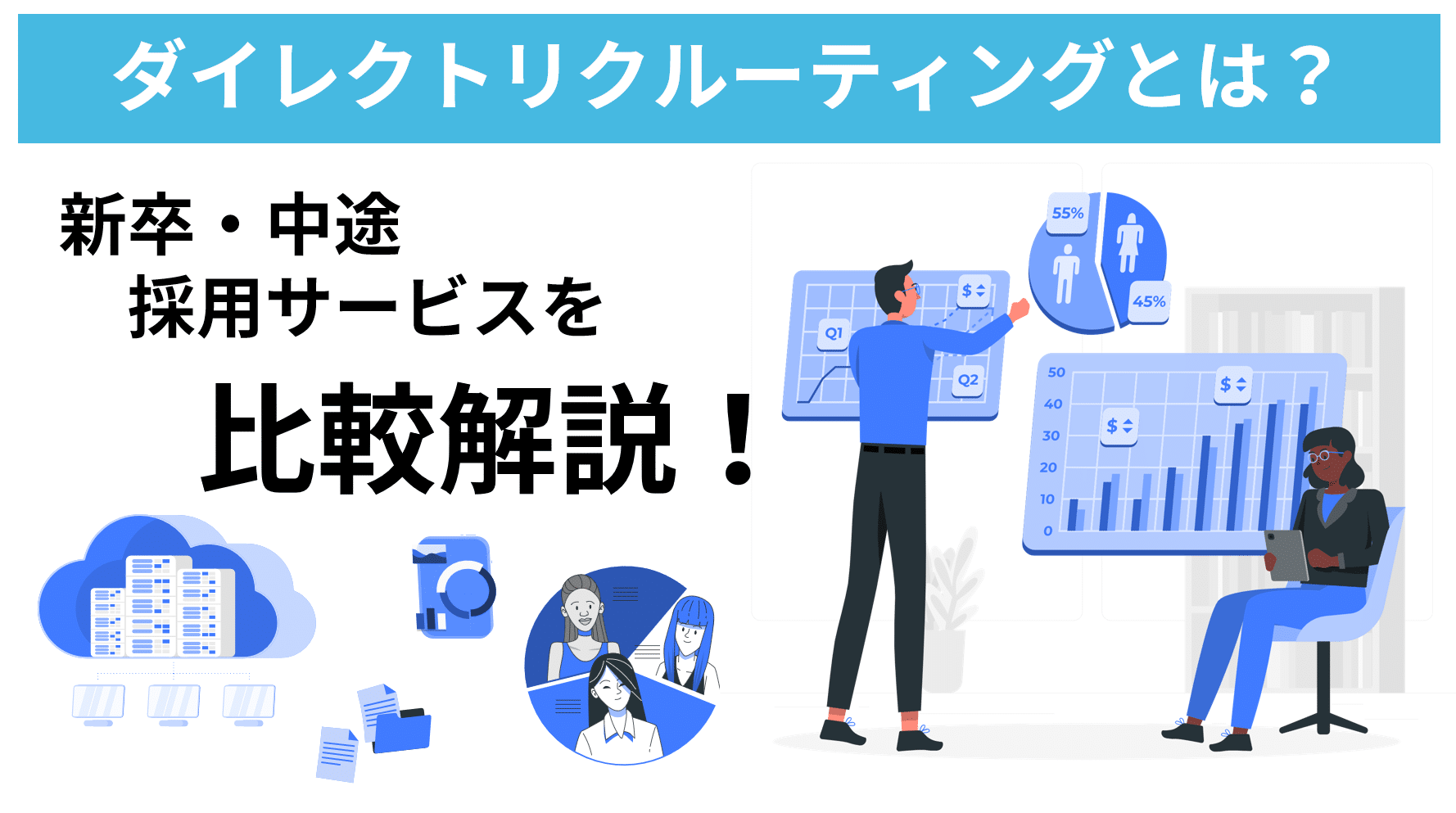

ダイレクトリクルーティングとは?従来の採用手法との比較やメリット・デメリット

ダイレクトリクルーティングとは、企業の担当者が、自社に合う人材へ直接コンタクトをとってスカウトする採用手法を指します。

近年、日本でも労働環境の変化やSNSなどITツールの発展により、従来の採用手法に加えてダイレクトリクルーティング(ダイレクトソーシング)を取り入れる企業が多くなっています。

ただ一方で、以下のような悩みや疑問をもつ企業も少なくありません。

「実際に採用に成功するためには、どのサービスを利用すべきなのか」

「ダイレクトリクルーティング導入には、どのようなメリットがあるのか」

「具体的なダイレクトリクルーティングの使用感や違いを知りたい」

そこで本記事では、ダイレクトリクルーティングについて、定義や普及の背景、従来手法との比較や違い、メリット・デメリットを紹介します。

その上で、ダイレクトリクルーティングの主要サービス3選と成功のポイント5つもあわせて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

さらに今回は特別に、ダイレクトリクルーティングサービス53選(中途・新卒)を傾向別に比較・解説したPDF資料を無料でプレゼントします。ぜひ以下からお受け取りください。

➡︎資料の無料ダウンロードはこちら

目次

ダイレクトリクルーティングとは

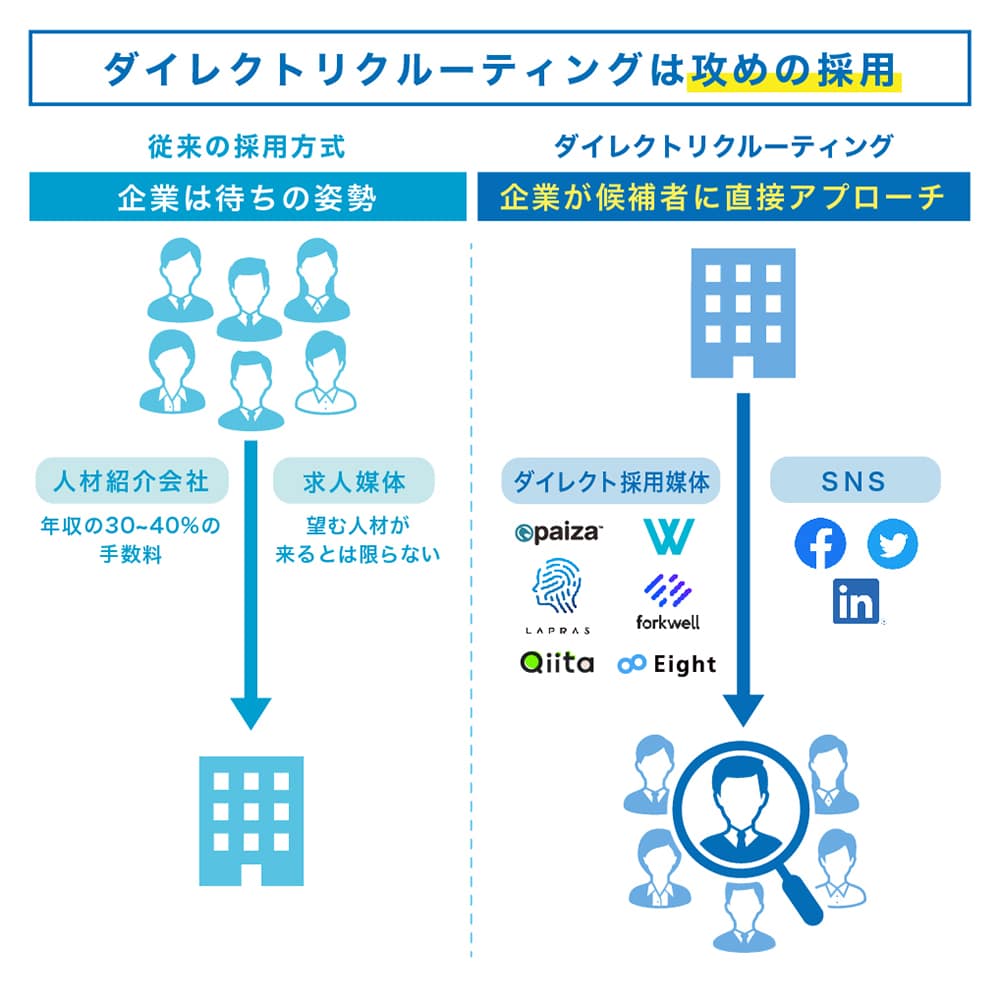

ダイレクトリクルーティングとは、企業の採用担当者が、自社に合う人材へ直接コンタクトをとってスカウトする採用手法を指します。

ダイレクトリクルーティングは「攻めの採用」と表されることもあります。

これは、求職者からの応募を待つ従来の採用手法を「待ちの採用」と例えて対比したものです。

ダイレクトリクルーティングは海外が先行

ダイレクトリクルーティングは、海外では以前から主流の採用方式ですが、日本では近年になって急速に発展しました。

なお「ダイレクトリクルーティング」は和製英語であり、英語では「ダイレクトソーシング(Direct sourcing)」と呼ばれています。

日本でのダイレクトリクルーティングは「人材データベースの利用」から始まったこともあり、「ダイレクトリクルーティング=単純な人材データベース利用」と考えられている場合もありますが、本来はそれだけに留まりません。

海外に続き日本でも普及したダイレクトリクルーティングは、人材データベースとしての機能も利用しつつ、企業が登録者の経歴から欲しい人材を検索し、直接コンタクトを取るプロセス全体を指しています。

それだけに留まらず、ビジネスSNSとして登録者同士がつながりを作り、つながった人同士で情報を共有してコネクションを拡げ、事業拡大につなげていくことも可能なのです。

なかには、名刺管理ツールなど独自の機能を付帯するサービスもあります。

ダイレクトリクルーティングとスカウト採用との違い

ダイレクトリクルーティングとスカウト採用との違いは、ありません。

いずれも、自社が求める人材に対して直接アプローチをかける点で共通しています。

なかには、独自の定義を設けているケースもありますが、呼び方の違いとして認識しておいて採用活動には何ら支障はありません。

つまり「ダイレクトリクルーティング=ダイレクトソーシング=スカウト採用」と表せます。

ダイレクトリクルーティングが普及した背景

ダイレクトリクルーティングが普及した背景を紹介します。近年、日本においてもダイレクトリクルーティングが発展し、登録者数や利用企業数を大きく伸ばしている背景は、主に以下の3つです。

労働人口の減少

すでに日本は超高齢社会に突入しており、少子化によって労働人口の減少も避けられないという提言がなされています。

今後、働き手の不足が企業経営に大きな不安や悪影響を与えることは明らかといえるでしょう。

こうした背景から採用市場における人材獲得競争が激化の一途をたどっており、求職者にとっては引く手あまたの売り手市場となっています。

そのため、従来の「待ちの採用」では応募が集まりにくくなり、人材に直接アプローチ可能な「攻めの採用」であるダイレクトリクルーティングがトレンドとなっているのです。

採用コストの低減

採用市場の競争が激しさを増すと、より大々的な採用広告やブランディング施策など、これまで以上に採用コストが膨れ上がりがちです。

そのため、企業は少しでも採用効率を高めて採用コストを低減しようとします。

そこで、自社が必要とする人材に対してピンポイントでアプローチをかけられるダイレクトリクルーティングに期待する企業も増えてきています。

ITツールの発達

近年の社会変化で影響力が大きいもののひとつがITツールの発展と普及です。

ダイレクトリクルーティングもその流れによって発展、普及してきたサービスといえます。

SNSが無い時代には、個人と企業が直接かつ継続してコミュニケーションをとることは非常に困難でした。

特に日本においては転職文化もなく、どんな優秀な人も企業内の輪に留まっているケースがほとんどでした。

対して現在ではITツールの発達、SNSなど双方向リアルタイムの伝達とコミュニケーションの手段ができたことから、所属企業などに関わらず、個人の関係性は開かれています。

これらの変化により、企業から個人へコンタクトを取り転職候補者を「口説く」ダイレクトリクルーティングも徐々に普及していきました。ダイレクトリクルーティングはさらに広がりを見せており、採用手法の主要なポジションを占めるようになると予想できるでしょう。

ダイレクトリクルーティングと従来の採用手法との比較

ダイレクトリクルーティングと従来の採用手法との比較表を紹介します。

従来の採用手法 | ダイレクトリクルーティング | ||

|---|---|---|---|

人材紹介サービス | 求人広告 | ||

| 母集団の形成主導権の在りか | × 自社ではコントロールできない | △ ある程度コントロールは可能だが、対象外の人材も含まれがち | ◎ 企業が母集団形成の主導権を握れる 欲しい人材のみをプールできる |

| 欲しい人材の集まりやすさ | ○ 紹介担当者に要件を詳細に伝えれば可能 | △ 求人情報の書き方で多少はコントロール可能 | ◎ 欲しい人材にピンポイントに接触できる (SNSを用いれば、国内にとどまらずグローバルに人材を集められる) |

| 採用工数の多さ | ○ 候補者選出や面接日程などを任せられるので工数は少ない | △ 対象外の人材からの応募もあるため工数がかかる | △ 選定から採用までを自社が行うため工数はかかるが、運用に慣れれば短時間で可能 |

| 採用コストのかかり方 | △ 成果報酬であり、採用者の年収3割程度が一般的(エージェント利用の場合は数百万かかることもある) | △ 広告媒体や出稿数によるが、対象外の人材の応募も考慮すると、工数に対するコストは高くなりがち | ◎ 選定からアプローチ、契約までを自社完結行うため、費用は安価で済みやすい |

| 転職顕在層・潜在層 | 顕在層のみ | 顕在層のみ | 潜在層・顕在層 |

各比較項目については以下で補足します。

母集団の形成主導権の在りか

アウトソーシングされている従来の採用手法では、採用候補者をコントロールするのは人材紹介会社やヘッドハンターなどに委ねられます。

企業は人材紹介会社が推薦してきた人材を選考するのみになるため「待ちの」もしくは「受け身の」採用手法といわれています。

対してダイレクトリクルーティングは、企業が自社に欲しい人材を選んでプールしていくため、採用候補者の母集団を能動的に形成できます。

例えば要件などを緩めたり、少し厳しくしたりと、主導権も企業自身が握ることが可能です。

欲しい人材の集まりやすさ

広告では、自社の採用要件に合わない人材からの応募が集まる可能性があるため、選考に時間がかかります。

また費用をかけて広告を掲載しても、応募や採用につながるとは限りません。

対してダイレクトリクルーティングは、欲しい人材にピンポイントに接触できます。

またSNSを用いれば、日本国内にとどまらずグローバルに人材を集められるという、他の採用手法にはないメリットがあります。

採用工数の多さ

人材紹介会社に任せた場合は、候補者の選定や面接日程などを任せられるため、自社で担う工数は少なくなります。

求人広告の場合は、採用要件に合わない人材からの応募が集まった場合は、選考などに工数がかかる可能性があります。

ダイレクトリクルーティングの場合は、候補者の検索と選定、スカウトメッセージ送信から採用までの工数が発生します。

ただ、運用プロセスが確立されれば、工数にかかる時間は短縮されます。

採用コストのかかり方

採用コストについては、ダイレクトリクルーティングが従来の採用手法よりコストが安価で済む傾向にあります。

人材紹介会社の場合、成果報酬は一般的に採用者の想定年収の3割程度、エージェント利用の場合は成約1件につき数百万円かかることもあります。

求人広告の場合は広告媒体や出稿数によりますが、必ずしも欲しい人材からの応募があるわけではなく、採用にこぎつけるまで時間がかかり、工数に対するコストは高くなる傾向があります。

その点、ダイレクトリクルーティングは自社リソースのみで採用候補者を探して、直接アプローチから契約まで行うため、トータルコストを抑えることが可能です。

転職顕在層か潜在層か

人材紹介や求人広告の場合、どうしても早期の転職を希望する顕在層に限られてしまいます。

対してダイレクトリクルーティングでは、転職潜在層が含まれるデータベースで検索をかけられるため、「今すぐではないが近い将来や良い条件があれば転職したい」と考えている優秀な人材に対してもアプローチできるチャンスがあります。

さらに、バイリンガル人材や外国人等、グローバルへの展開に必要となる人材にもコンタクトを取れる点は、従来の採用手法にはなかった大きなメリットです。

ダイレクトリクルーティングのメリット

ダイレクトリクルーティングのメリットを5つ紹介します。

従来の手法より低コストで採用できる

従来の手法より低コストで採用できる傾向にあるのは、ダイレクトリクルーティングのメリットです。

ダイレクトリクルーティングと従来の採用手法とのコスト比較表

| 従来の採用手法 | ダイレクトリクルーティング | ||

| 人材紹介サービス | 求人広告 | ||

| 登録料、契約料など | ー | 高い (出稿媒体により差がある) | 安い (1カ月で数千円~数十万円程度) |

| 成果報酬金(契約報酬) | 高い (1件100万円~の場合も) | ー | 安い |

| 費用発生に関わるその他の事項 | 成功報酬の目安は採用人材の年収の3割が基本 | 広告費用がどれだけかかっても、採用できる人材が得られない場合もある | 料金は月払い~年払い 費用は利用サービスやプランによる |

上記の通り、求人広告の場合は広告費用、人材紹介会社へ支払う成果報酬(紹介決定報酬)が高額になりがちです。

また人材紹介の際にヘッドハンターなどを利用した場合は、1件で100万円以上の報酬が必要な場合もあります。

ダイレクトリクルーティングの場合、一般的に1カ月あたりの利用料は数十万円程度が相場です。

もちろん、利用サービス、契約プランのランク、採用メールを何通出すかによって変動する点はご留意ください。

運用が軌道に乗るまで工数および時間がある程度かかりますが、長期的には採用にかかるコストを抑えられる傾向にあります。

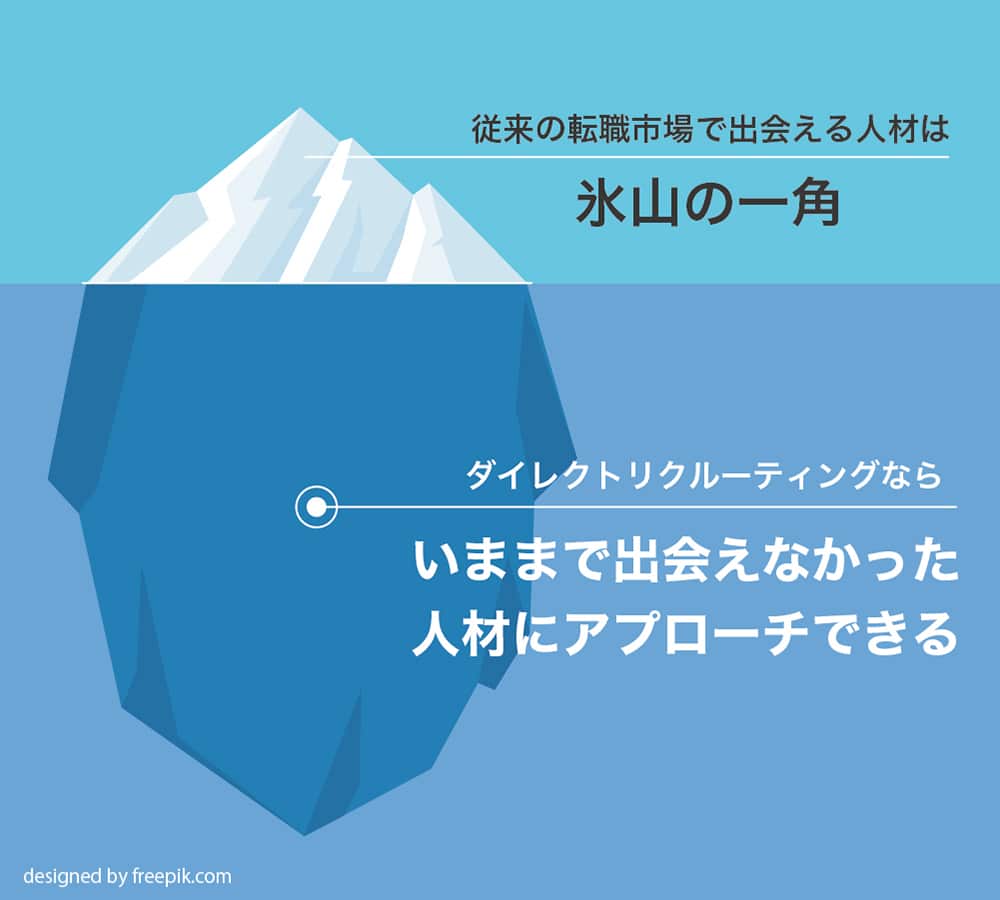

転職潜在層にもアプローチできる

転職顕在層に限らず、転職潜在層にもアプローチできる点も、ダイレクトリクルーティングのメリットです。

転職潜在層とは、現時点では転職を考えていない人を指します。転職潜在層の多くは「今すぐではないが近い将来や良い条件があれば転職したい」と考えています。

つまり、ポジション、プロジェクト、給与、チームの人間関係など何を重視するかは人によりけりですが、興味をもてば「転職顕在層」になります。

ここで重要なのが、転職潜在層は「従来の転職サービス上には登録されていない」という点です。

ダイレクトリクルーティングサービスを利用することで、従来の転職サイトや人材登録サイトなどでは拾えなかった、転職潜在層へのアプローチを行うことができるのです。

大量のオファーの中から選んでもらう1社になるのではなく、採用候補者が転職潜在層の段階で、自社との1社だけの面談で採用できるという理想的な状況をつくりやすくなります。

またこれらの特徴から、人材紹介会社や求人広告では、通常では顕在化しないような中小企業向けの技能職人材なども見つけられます。

自社にノウハウを蓄積して採用力を高められる

ダイレクトリクルーティングは、SNSや専用サービスを自社運用することにより必要な人材へアプローチします。

そのため「どのようにすればよい人材が効率よく発見でき、採用できるのか」を試行錯誤する(PDCAを回す)ことで、自社ならではのノウハウを構築でき、採用力アップにつながるのです。

即戦力になるモチベーションの高い人材を得られる

企業の経営者や採用担当者が直接アプローチできることで、候補者の仕事に対する動機付けを行うことができます。

これにより、採用後に即戦力化しやすいモチベーションの高い人材を得られ、企業の力を高めることにつながります。

海外の人材にもアプローチできる

ダイレクトリクルーティングは、SNSなどネットワークを介することで、日本にとどまらず、グローバルかつ多種多様な人材にアプローチできます。

ただし、ダイレクトリクルーティングサービスを利用する場合は、そもそもの登録者に海外人材が含まれていることが条件となるため、事前に確認しておきましょう。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

ダイレクトリクルーティングのデメリットを5つ紹介します。

工数が増加=業務負荷が増える

ダイレクトリクルーティングは、候補者の選定、スカウトメールの作成、個別での返信対応などの工数が増えます。

とくにダイレクトリクルーティング導入初期は、自社に最適化した採用候補者の母集団が形成されていないため、一定期間は試行錯誤が必要になります。

そのため、採用部門の業務負荷が増えることは避けがたいでしょう。

ただ、運用プロセスが完成すれば、所要時間は短縮化します。

それまでは、これまで用いてきた採用手法と並行しながら、運用していく必要性があります。

自社の採用スタンスを積極的に改革する必要がある

ダイレクトリクルーティングでは、「自社の魅力」を候補者へ積極的に伝えなければなりません。

また、コンタクトを取った候補者に対して「ぜひうちの会社に来てほしい」と訴えかける必要があります。

こうした文化は、終身雇用制度が長く、人材採用をアウトソーシングするのが普通だった過去の企業文化と相反するため、認識を変えないままではダイレクトリクルーティングのスムーズな推進は困難です。

そのため、導入時には、採用について根本的かつ積極的に認識を改める必要があるのです。

すぐ効果が出ないことを想定しておく必要がある

ダイレクトリクルーティングは、運用やノウハウがある程度定着すれば即戦力を早期に採用することが可能ですが、導入して直ぐは効果がみえづらい時期が発生しがちです。

そのため当初は焦らず、長期的に活動を継続する必要性があることを想定しておきましょう。

初期から一定以上の知見が必要

ダイレクトリクルーティングはITツールやSNSの利用が必須であり、ほぼ全ての採用工程を自社で担います。

そのため、最低限の「ダイレクトリクルーティング」に関する知見が導入初期段階から求められます。

ダイレクトリクルーティングを導入するにあたっては、採用部門への人材配置はもちろん、「どのサービスを選ぶか」が重要です。

登録者数だけでなく、業種・職種など採用要件に当てはまる人材層が多く登録されているサービスを選ぶことも大切です。

また、使いやすさやコスト面、採用成立の実績数なども比較してサービスを選ぶようにしましょう。

弊社ダイレクトソーシングは、ダイレクトリクルーティング支援専門企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータや支援実績を用いて、こうした工数やノウハウ不足の課題を支援するサービスを提供しております。

以下から弊社サービスの詳細をまとめた資料を、無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

➡︎採用支援サービス資料をダウンロードする

ダイレクトリクルーティングおすすめ主要サービス3選

代表的なダイレクトリクルーティングサービスを3つ紹介します。

なお今回は、ここで紹介する3つを含めた「ダイレクトリクルーティングサービス53選(中途・新卒)」を傾向別に比較・解説したPDF資料を無料でプレゼント中です。

より多くのサービスを一括で比較・検討できる便利な資料ですので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてください。

➡︎資料の無料ダウンロードはこちら

LinkedIn(リンクトイン)

LinkedIn(リンクトイン)の特徴、採用できる人材層、料金体系を解説します。

LinkedInの特徴

LinkedInは、FacebookやX(旧Twitter)と並ぶ、大手ソーシャルメディアの1つです。

ユーザー数は全世界で10億人(2024年9月時点)を超えており(日本では少なくとも400万人以上)、 ビジネス向けのソーシャルメディアの代表的存在といえます。

2016年には米Microsoftが262億ドル(約3兆円)を投じて、LinkedInを買収したことでも話題となりました。

今後は、さらにユーザー数が加速していくことが期待されます。

こちらからLinkedInの法人向け機能をまとめたガイドブックを、無料でダウンロードいただけます。

LinkedIn早わかりガイドを無料ダウンロードする

LinkedInは単なるビジネスSNSだけの機能だけではなく、法人用のサービスも展開しています。

その代表例が、LinkedIn Recruiterライセンスです。

強力な検索ツールで10億人以上の中から候補者を見つけ出すことが可能。

どのような候補者に対しても個別もしくは一括でメッセージを送ることができ、候補者管理機能もあります。

LinkedInの利用ユーザー層は、グローバルSNSという強みから、外資系などバイリンガル人材が圧倒的に多く、他を寄せ付けません。職種や業種は、比較的広いです。

また、LinkedInは「候補者をAIが探してくれる機能」を実装しています。

完全に機能を利用するには英語で記載する必要はありますが登録ユーザーが作成したJob Description(職務記述書)を自動的に分析し、マッチする候補者をリストアップしてくれます。

本機能を日本語で利用する場合も部分的な影響のみに留まります。

LinkedInで採用できる人材層の傾向

LinkedInには、転職活動を行っている転職顕在層もいれば、現時点では転職活動を行っていない転職潜在層も含まれます。

統計的にみれば、LinkedInの採用可能な人材層の傾向は、「マネージャー以上、バイリンガル採用」といえるでしょう。

LinkedInはプロフィール等を実績ベースで記載する傾向があるため、経験を積めば積むほど書くことが増えます。

そのためキャリアを積んだ層には有利ですが、若手には書き辛いところもあります。

年収レンジで表現するならば、400万円以上の人が多いのがLinkedInの傾向といえます。

LinkedInの料金体系

基本利用料のみで、成果報酬は発生しません。

LinkedInでは、プランごとに月当たり一定数のクレジットが割り当てられます。

例えば、月に150クレジットが付与されるプランの場合、メールを1通送ると1クレジット消費します。

そのメールが返ってくると1クレジット追加されます。

つまり、メールに返信があり続ければ、メールを送ることができることになります。

1ライセンスあたり600クレジットまでストックすることができます。

全く使用しなかったとしても、3ヵ月間ほどはキャリーオーバーすることが可能です。

Wantedly(ウォンテッドリー)

Wantedly(ウォンテッドリー)の特徴、採用できる人材層、料金体系を解説します。

Wantedlyの特徴

Wantadlyは、LinkedIn同様スカウト機能をもつダイレクトリクルーティングサービスです。

ビジネスSNS「Wantedly」の登録者に対してスカウトを行えます。

ユーザー数は350万人(2023年現在)です。とくにFacebookやX(旧Twitter)のつながりを利用して求人・採用ができるところが強みといえます。

Wantedlyは、「ビジョンで惹き付け、ファンを増やす」「まずは気軽に遊びにいくというところから始まり、企業に共感してもらい応募してもらう」といったコンセプトを実現化するため「企業側の給料・待遇の掲載はNG」となっている点も特徴です。

登録ユーザーの職種については、当初はエンジニア、デザイナーなどIT層の割合が多い印象でしたが、近年では出版、医療、金融などのユーザーも増え、より多くの層へアプローチ可能となっています。

こちらからWantedlyの法人向け機能をまとめたガイドブックを、無料でダウンロードいただけます。

Wantedly早わかりガイドを無料ダウンロードする

また、日本版LinkedInとも目されてきたWantadlyですが、近年はリリースされた関連ツールや利用方法の考え方から、新卒者のインターン募集やセミナー・ミートアップの集客機能等、LinkedInとは異なる立ち位置を形成しています。

例えば、Wantedly People(名刺管理アプリ)は、2023年現在、登録者数は400万人となっています。

同時に10枚の名刺を1回の撮影で同時に読み込んで即時にデータ化し、連絡帳に登録できます。

その他、スマホの連絡先との同期、他サービスからのインポートなどデータ移行も容易であり、PCでも利用可能(Excelに書き出すことも可能)となっています。

このようにWantedlyは、日本市場においてシェアを拡大し、立ち位置を確立したビジネスSNSとして成長したといえるでしょう。

Wantedlyで採用できる人材層の傾向

WantedlyもLinkedIn同様にビジネスSNSであるため、転職顕在層・転職潜在層の両方が含まれます。

とりわけ「若手採用、ポテンシャル採用」に向いている傾向があります。

各ユーザーのプロフィールの項目にも影響していますが、例えばWantedlyには「このさきやってみたいこと」という欄があります。

若手人材が、将来性や意欲をアピールできる重要な項目として活用されています。

年収レンジで言えば、傾向としてWantedlyは「平均年収」層が多いと考えられます。

転職意欲および返信しやすい人をフィルタリングすることは可能です。

さらに、Wantedlyは最終ログインのフィルタもあるため、より詳細な絞り込みが可能です。

Wantedlyの料金体系

基本利用料のみで、成果報酬は発生しません。

「スカウト有・無」それぞれのプランを選択できるため、自社の目的にあわせて選定しましょう。

Bizreach(ビズリーチ)

Bizreach(ビズリーチ)の特徴、採用できる人材層、料金体系を解説します。

Bizreachの特徴

Bizreachは「人材データベース」公開による「転職サービス」です。

ビズリーチの人材データベースに登録されているユーザーは「転職活動をしていること」が前提となっている点がLinkedIn、Wantedlyとは異なります。

Bizreachの最大の強みは「登録者数202万人以上(2023年4月時点)の即戦力人材データベース」です。

従来は人材紹介会社、エージェントやヘッドハンターなど人材仲介に関わる第三者にのみ公開されていた人材データベースを、一般企業も登録することで直接検索することが可能になります。

Bizreachについてこちらの記事で詳細を解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

参考記事:BIZREACH(ビズリーチ)で採用する方法を事例で解説 | 株式会社ダイレクトソーシング

Bizreachで採用できる人材層の傾向

Bizreachでは、求職者が登録を申請する際に経歴やスキルによる審査を実施しています。

そのため、一定以上のキャリアを積んだ即戦力人材や30代以上の人材を採用しやすいといえます。

業種としてはIT・web系が多いものの、多岐にわたります。

Bizreachの料金体系

基本利用料に加えて、成功報酬(理論年収の15%)が発生するため、比較的高額になりやすいといえるでしょう。

ダイレクトリクルーティング成功のポイント5つ

ダイレクトリクルーティングを成功させるためのポイントを5つ紹介します。以下のポイントをおさえて、自社にマッチした人材の採用を実現させましょう。

全社的に取り組む

ダイレクトリクルーティングを成功に導くためは、全社的に取り組む姿勢が大切です。例えば、以下のような取り組みを行うと良いでしょう。

- 採用要件は、経営層や人事、現場の意識をあわせて挙げる

- 候補者を検索・選定する際は、現場社員がスキル面の要件をチェックする

- 選考に進んだ場合は、面談の時点で経営層が顔を出す

とりわけ、経営層が積極的に関わる姿勢は、採用担当者ひいては全社の士気、候補者のモチベーションを高めることにつながります。

ダイレクトリクルーティングの手法に慣れるためには採用担当者の学びの姿勢や時間も必要ですが、経営者および経営層が、積極的にダイレクトリクルーティングに関わることが良い成果を生みだします。

また、ダイレクトリクルーティングは、従来の「待ち」や「受け身」の採用手法とは、考え方・プロセス・アプローチ方法・使うサービスやツールなどが異なります。

導入にあたっては、従来の手法を長く用いてきた企業ほど、意識改革が必要な点も留意しましょう。

ダイレクトリクルーティングの専任者をつくる

ダイレクトリクルーティングは特有の知識とノウハウ、工数を要するため、専任者をつくることを推奨します。

採用担当者が兼任する場合もありますが、とくに初期段階では業務負担が過多となりがちです。

また、ダイレクトリクルーティングに専念して取り組めるポジションが無ければ、運用プロセス構築のための学習やPDCAサイクルを効果的に回すことができません。

ダイレクトリクルーティングの知識やノウハウを蓄積し、成果を得るためにも専任者を設けましょう。

もしくは、業務過多を避けつつ知識・ノウハウを得るために、専門業者の支援を活用するのも有効です。

候補者の状況・心境に合わせたアプローチを行う

候補者の心境・状況に合わせたアプローチを行うことも、ダイレクトリクルーティングを成功させるためには不可欠です。

スカウト後に候補者と初めて面談を行う際、つい熱が入って「ぜひうちに来てほしい」と強く出た上に、選抜視点で厳しい質問をかけてしまうケースが散見されます。

先述の通り、ダイレクトリクルーティングサービスの登録者には転職潜在層が含まれています。

潜在層の場合は今すぐに転職したいわけではないので、唐突に「面談」から「面接」になり、自分を見定められるような状況になってしまうと自社の印象を悪くしかねません。

たとえ顕在層であっても、面談か面接かの認識がずれているとイメージダウンにつながります。

まずは面談前のやり取りの時点で、「顕在層・潜在層」のどちらかを確認しておくようにしましょう。

その上で、潜在層に該当する候補者の場合は、コンタクトをとり続けて長期的なアプローチを行い、自社の良さを少しずつ理解してもらうことを全社で共有しておくことが大切です。

自社の魅力を語りつつも押しすぎず、関係性を保ちながら、候補者の状況・心境が転職へと傾くタイミングを見計らいながらアプローチを続けましょう。

採用情報を一元管理する

ダイレクトリクルーティングを導入し、活用するためには、「採用の可視化」「採用の効率化」が必須です。

具体的には、人材をデータベースに蓄積してそれぞれの候補者の状況を一元管理し、候補者がいつ転職顕在層になっても対応できるよう備えておく必要があります。

そのため、どこからでも採用情報にアクセスでき、担当者不在でも別の社員がすぐ対応可能で、セキュリティ面の問題もクリアできる採用管理ツールを利用することを推奨します。

長期的な計画で取り組む

ダイレクトリクルーティングで成果をあげるには一定の時間と、ノウハウの蓄積が必要です。

少なくとも「ダイレクトリクルーティングを導入したから、すぐに優秀な人材が獲得できる」「採用が楽に、手軽にできる」という誤解は避けましょう。

こうした認識で導入すると成果を急ぐあまり、スカウトや候補者との信頼関係を構築する過程が上手くいかず、せっかくの導入費用やかかった工数などが無駄になりかねません。

あくまでも自社都合のペースでなく、候補者のペースに合わせた進行と運用が前提となることを忘れないようにしましょう。

まとめ

ダイレクトリクルーティングとは、企業の担当者が、自社に合う人材へ直接コンタクトをとってスカウトする採用手法のことです。

本記事では、ダイレクトリクルーティングについて、定義や普及の背景、従来手法との比較や違い、メリット・デメリット、主要サービス、成功のポイントを紹介してきました。

以下に要点をまとめます。

- 売り手市場の昨今において「自社が求める人材」を採用するためには、企業自らが候補者に直接コンタクトをとれる「攻めの採用=ダイレクトリクルーティング」が有効である

- ダイレクトリクルーティングは従来の採用手法よりもコストを抑えつつ、欲しい人材へ直接アプローチできるため、採用効率アップを期待できる

- 候補者の状況・心境に重きをおき、長期的なアプローチも想定しておかなければならない

- 従来の手法よりも自社で行う工程は増えるが、運用プロセスを確立することで効率化や時間短縮が可能であり、採用ノウハウも蓄積される

ただ、なかには「やはり上手く運用できるか不安」「期待して導入したが、成果が出ていない」「そもそも自社に合っているのか」といった悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

弊社は、ダイレクトリクルーティング支援専門企業として、過去60万件・全40媒体以上のソーシングデータや支援実績を用いて、スカウト採用を最短ルートで成功に導くサポートを行っています。

御社に最適なダイレクトリクルーティングサービスの選定や、成果につながる運用支援や代行などもご提案可能ですので、まずはこちらから気軽にお問い合わせください。

採用支援に関するお問い合わせ(無料)

さらに今回は、ダイレクトリクルーティング支援専門企業である弊社が作成したPDF資料「ダイレクト採用メディアおすすめ53選(中途・新卒)」を無料でプレゼントします。

53サービスを傾向別に分かりやすく比較・解説した資料ですので、ぜひこちらからお受け取りください。

弊社では、さまざまなダイレクト採用メディアの比較検討導入・運用支援を行う事業を専門としています。

以下資料では、各メディアの特徴などをPDFにてまとめておりますので、興味がある方は以下からダウンロードしてください。

45分の気軽な相談会を

開催しています

竹村 朋晃

著者プロフィール 竹村 朋晃(Tomoaki Takemura)

株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役CEO

▶︎ LinkedInプロフィールを見る

2005年に野村総合研究所に入社。大手損害保険会社のシステム設計・開発に従事し、エンジニアとしてのキャリアをスタート。 2015年、ダイレクトソーシングの可能性に着目し、株式会社ダイレクトソーシングを創業。データドリブンな採用を軸に、候補者データの構造化、スカウト改善、タレントプール構築などを通じて、累計500社以上の採用支援を行う。 2017年よりLinkedIn公式パートナーとして、日本企業へのLinkedIn活用を支援。2025年には「LinkedIn Student Career Week」を主催し、5,000名超の学生と40社超の企業をマッチングさせるなど、イベントプロデュースでも実績多数。 「Stand Alone Complex Society(個が独立し共創する社会)」の実現を掲げ、採用における価値創造を追求している。 趣味はウェイクボードとテニス。お台場在住。技術と営業を横断する“ハイブリッド人材”として、採用の進化に挑み続けている。

関連記事